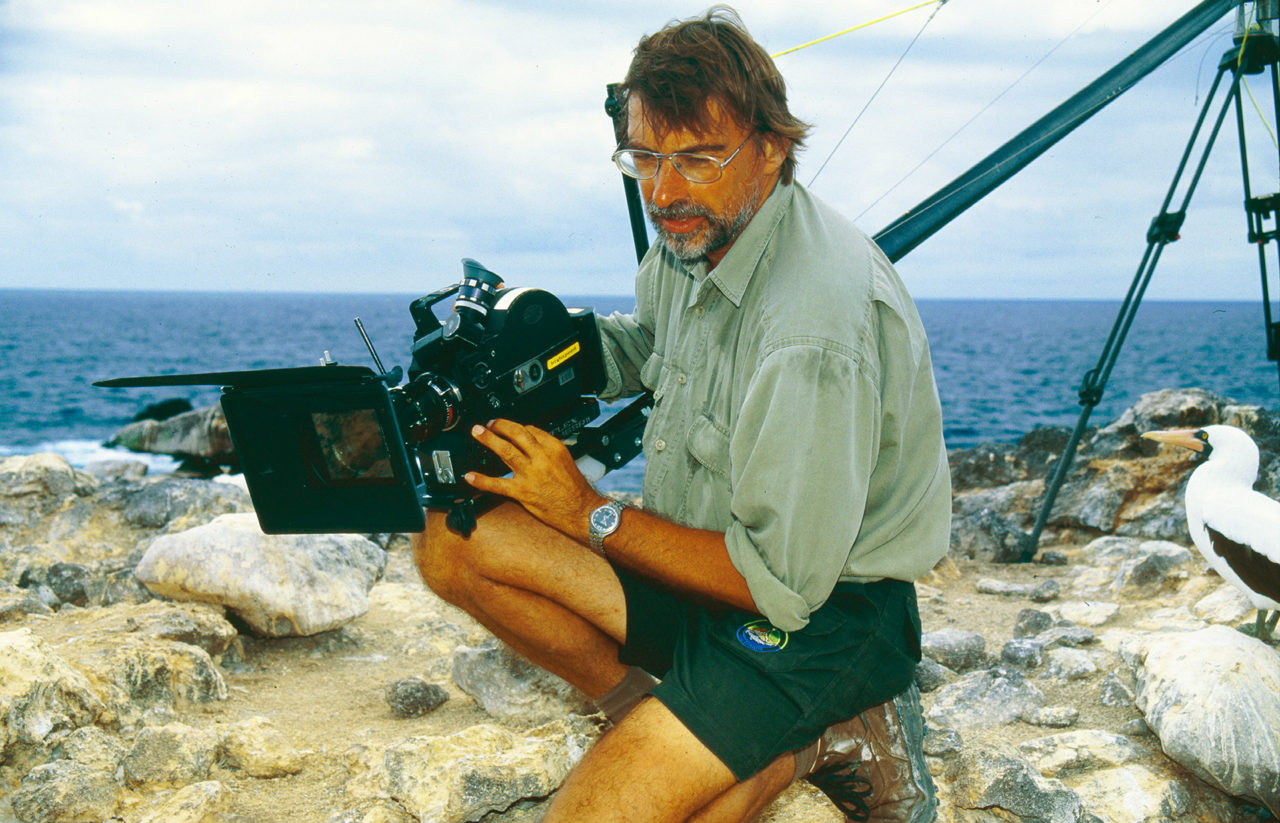

In den neunziger Jahren spielte ich mit den damals neuesten Techniken, die im deutschen Tierfilm seinerzeit noch nicht in der Breite angekommen waren. Einige Beispiele sind also nicht uninteressant für die damalige Entwicklung. Inzwischen bin ich weitgehend von den technischen Gimmicks abgekommen und konzentriere mich in meinen letzten Filmen auf intensive Verhaltensstudien, bei denen es auf eine hochmobile Kamera und schnell einsetzbare Technik ankommt, die keine langen Vorbereitungen erfordert.

Wie alle gutmeinenden Tierfilmer versuchte ich zunächst, möglichst oft Naturschutzaspekte in die Filme einzubauen. Das hat den Zuschauern nicht immer gefallen – sie suchen in dem Genre meist den Traum von Mutter Natur und wenn sie dann den kalten nassen Lappen der Realität ins Gesicht bekommen, wird das eher als aufdringliche Störung denn als wichtige Information empfunden (zumal selten Lösungen angeboten werden können).

Ausschnitte aus älteren 16mm Filmen (1980 -2004)

Die im Folgenden gezeigten Ausschnitte entstammen immer aus Filmen, die auf 16mm Material gedreht und als SD Video Kopien abgetastet worden sind. Sie werden hier in reduzierter Größe gezeigt, um der früher deutlich schlechteren Auflösung gerecht zu werden, die auf den heutigen HD Geräten extrem verrauscht wirkt.

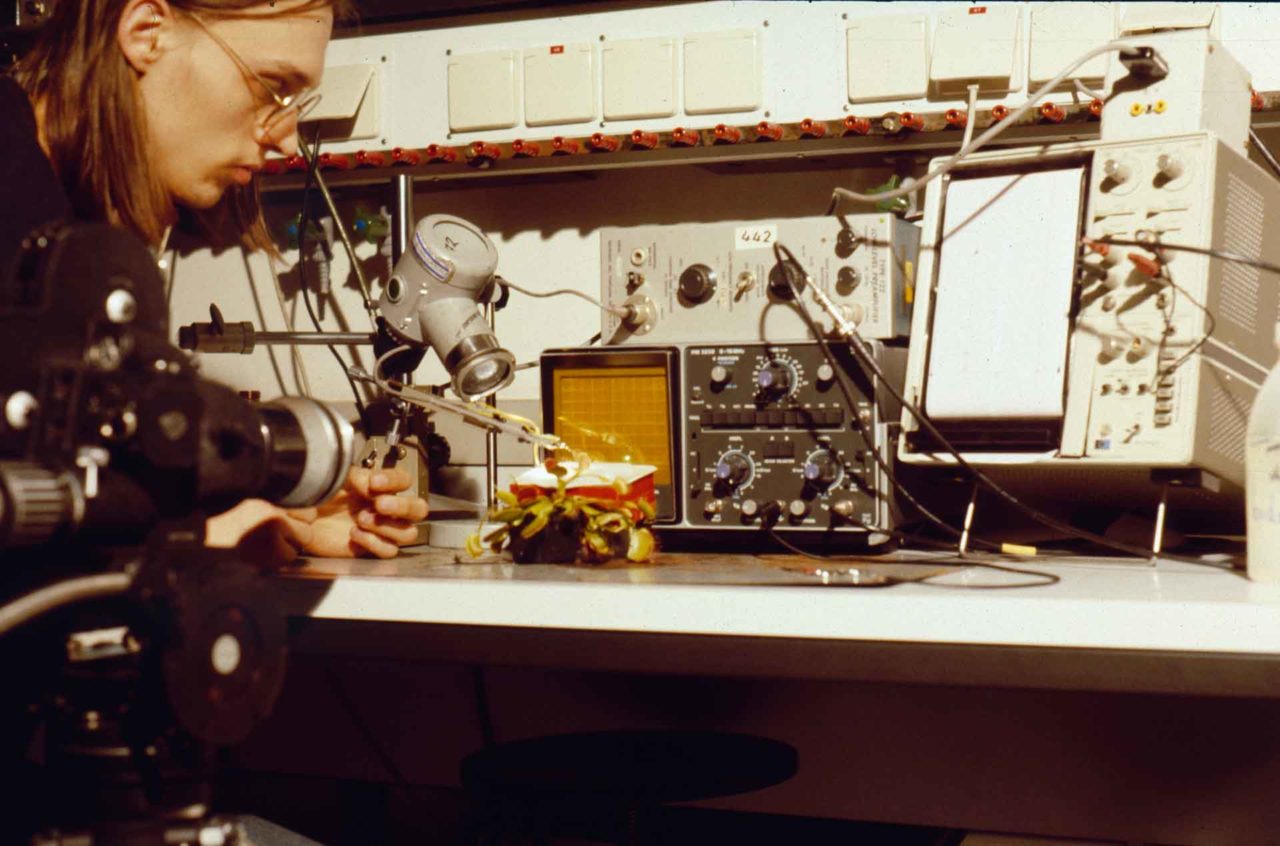

Ausschnitt aus Lehrfilm „Die Venusfliegenfalle“, Hochschulfilmreferat der FU, IWF Göttingen, 1980

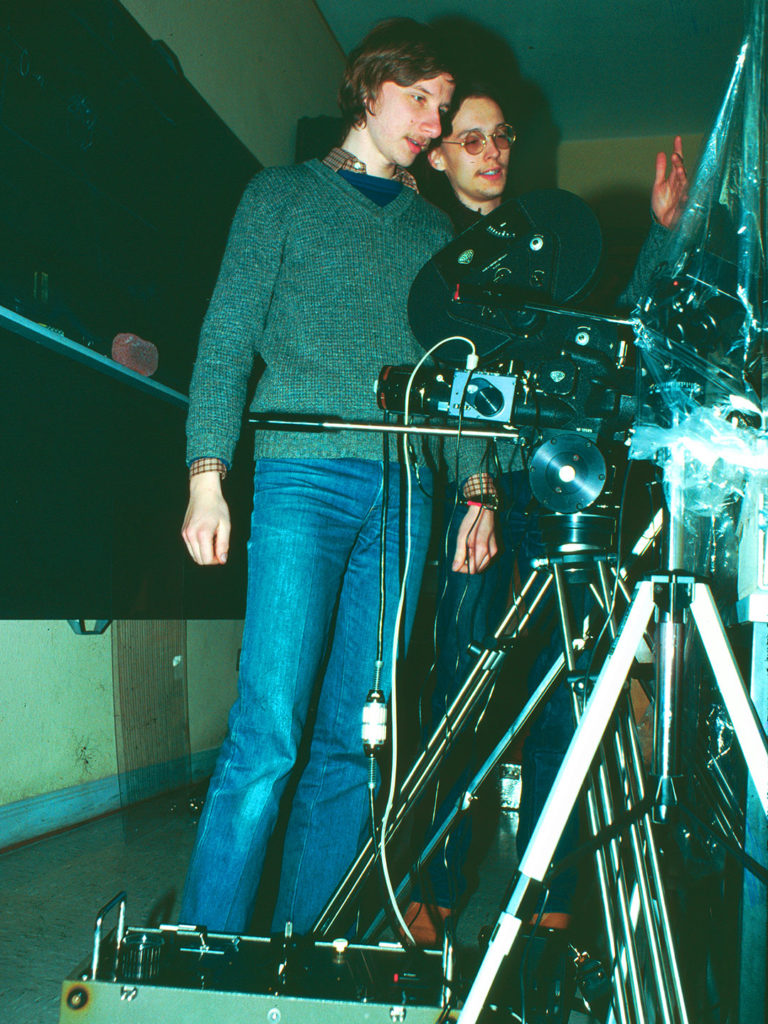

Dies ist eine der frühesten Bildsequenzen, die ich gefilmt habe (1980). Geschnitten von Hans-Otto Krüger und augenzwinkernd musikalisch untermalt von Rolf Bauer. Es der erste Film, den ich als Kameramann zu verantworten hatte: „Die Venusfliegenfalle“ ein 15minütiger Lehrfilm für das Institut für den Wissenschaftlichen Film in Göttingen. Es war dort zeitweise der am häufigsten ausgeliehene Film im Bereich Biologie! Immerhin, für ein Anfängerwerk nicht ganz so schlecht….

Der Film entstand aus einer Studentenidee (s.auch den Blog: „Anfänge(r)“: Thomas Carow als angehender Gartenbauingenieur teilte mit Thilo Schmidt-Rogge, damals Biologiestudent wie ich, die Leidenschaft für Fleischfressende Pflanzen. Es fiel ihnen nicht schwer, mich ebenfalls für diese filigranen botanischen Wunderwerke zu begeistern. Ich hatte damals erste 16mm Erfahrungen beim Filmen von Hornissen gesammelt und sah sofort das Potenzial, das die Fleischfresser für Zeitraffer boten.

Wir bildeten schnell ein effektives Team: Thomas und Thilo stellten die Pflanzen und das nötige Knowhow, um sie auch unter Kamerascheinwerfern voll funktionsfähig zu halten (das ist für Nichtfachleute schon eine schier unüberwindliche Hürde), während ich die Technik vom damaligen Hochschulfilmreferat der FU Berlin organisierte und die Kameraarbeit übernahm.

Der alte Film ist mir nicht mehr zugänglich, aber die obige Sequenz wurde später in dem ZDF Film „Fleischfressende Pflanzen – Todesfallen oder Lebensspender?“, den Thomas Carow als Regisseur und Autor verantwortete, eins zu eins eingeschnitten. Unter „Carnivorous Plants – Deathtraps or Lifelines?“ weltweit bei Discovery vertrieben, ging dieser TV Film weit über unsere damaligen Möglichkeiten hinaus. Um so zufriedener waren wir, dass unsere ersten studentischen Bemühungen ohne weiteres in dem späteren professionellen Film mithalten konnten.

Ausschnitte aus dem Zweiteiler „NAKURU“, ZDF 1997

Ein kurzer Ausschnitt aus dem zweiten Teil des Nakuru Zweiteilers, „Nakuru – Hoffnung für Eden?“ Solche Sequenzen waren eingebettet in lange, teils spektakuläre Naturszenen (davon später mehr in anderen Videos), aber der schonunglos realistische Ansatz der beiden Filme war zu desillusionierend für das erwartungsfrohe Tierfilmpublikum. Obwohl die Filme mir weltweit über ein Dutzend Preise und Auszeichnungen einbrachten und die internationale Fassung sich gut verkaufte, waren dies meine Filme mit den niedrigsten Einschaltquoten in der ZDF Reihe „Naturzeit“

Auschnitt aus dem Zweiteiler „Nakuru Teil 1: Schatten über Eden“

Ein Beispiel, wie ich versuchte, die Naturschutzbemühungen mit interessantem Tierverhalten zu verbinden, um nicht zu düster zu werden. Ich habe bisher keinen beeindruckenderen Nashornkampf gesehen, als den hier gezeigten. Aber die Probleme Nakurus (und vieler ähnlich kleiner Parks) lassen sich nicht mit ein paar netten Bildern kaschieren, wenn man in die Details geht. Einige korrekt aufgesagte Sonntagsbotschaften nimmt das Publikum gerne mit in den Feierabend, aber die Realität geht unter die Haut und tut weh.

Ausschnitt aus der internationalen Fassung „Nakuru – An Island in Africa“

Amüsant genug: Alle Ökologen waren damals extrem besorgt, Nakuru könnte komplett austrocknen, was für mich Anlass war, diesen Film zu machen. Heute ist der Wasserstand im Nakuru See so hoch, dass alle Straßen am See und die Verwaltungsgebäude am Eingang überschwemmt sind! Der Salzgehalt ist so stark durch Süßwasser verdünnt, dass die Spirulina Algen dort nicht mehr vorkommen. Damit gibt es auch keine Zwergflamingos mehr in Nakuru! Aber aus anderen Gründen als in den Neunzigern befürchtet. Man weiß nicht sicher, was der Auslöser war. Vermutlich haben tektonische Verwerfungen des Grabenbruchs die unterirdischen Wasserläufe verändert.

Ausschnitte aus „Jenseits der Wüste – MARSABIT“, ZDF, ORF, 1995

Ein Beispiel für eine aufwendige spielfilmartige Sequenz, wie sie in der damaligen Zeit im deutschen Tierfilm selten waren: Neben Supertele, Unterwasserkamera und einer Drohne (für die es damals noch keinen Namen gab, da man sie allgemein nicht kannte), wurde auch Compositing eingesetzt. Die Blesshühner wurden durch die Drohne gestört und wir machten nie mehr als 3-4 Anflüge pro Tag. Die Schreiseeadler scheuchten sie am Lake Paradise dagegen täglich mehrere dutzendmal herum, so dass ich die zusätzliche Belastung für vertretbar hielt.